2000TOPSのNVIDIA DRIVE Thorと背景解説

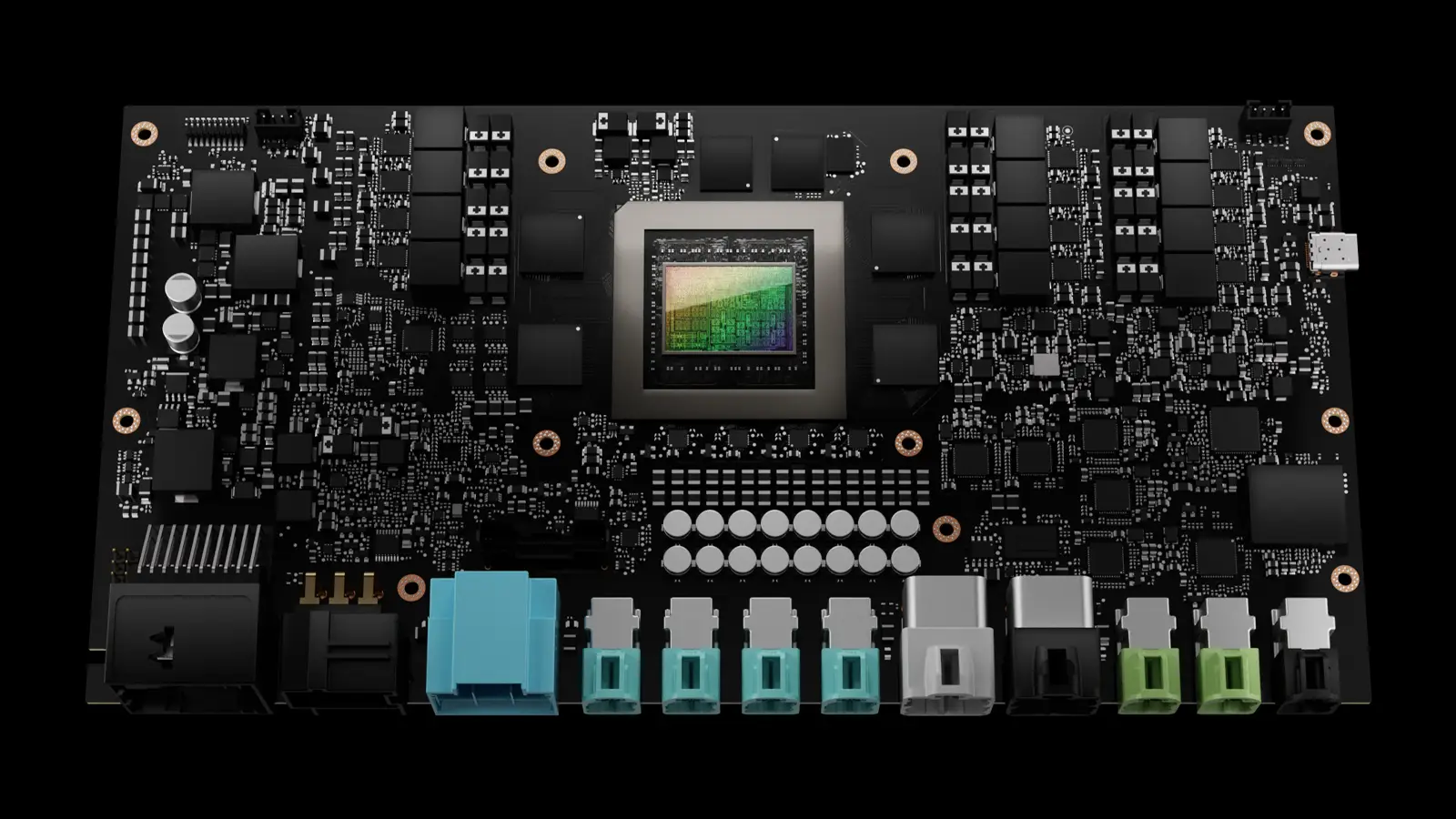

2022年9月22日、GCTの基調講演の中でNVIDIAから新型車載SoCに関する発表がされた。自動車運転のコンピューティングに欠かせないシステムオンチップ(SoC)の次世代版として、「NVIDIA DRIVE Thor」である。

今回はNVIDIA DRIVE Thorと、Thor開発を取り巻くNVIDIAが置かれている状況について解説を行っていく。

開発中止となったNVIDIA DRIVE Atlan

現時点でNVIDIAが提供する最新の自動運転向けプラットフォームは、2019年にリリースされた「DRIVE Orin」である。

Drive Orinは、254TOPS(毎秒254兆回の演算)の処理能力を誇り、各自動車メーカーが開発する自動運転車両向けに提供されている。

そのDRIVE Orinの発表から2年後の2021年4月にOrin後継として発表されたのが「DRIVE Atlan」だ。

DRIVE Atlanは、Orinの約4倍の処理能力となる1000TOPSを実現し、自動車メーカーの 2025年モデルを対象とした、自律走行車向けの次世代AI対応プロセッサとなるものであった。

特に、DRIVE Atlanは、自動運転時の複雑なコンピューティングおよび AIワークロードをサポートするために、幅広い高度なネットワーク、ストレージ、およびセキュリティサービスを提供するデータプロセッシングユニット (DPU) 「NVIDIA BlueField」を統合することで「車載データセンター」として機能することが特徴づけられていた。

そんなAtlanだが、前世代のOrinを大幅に上回る処理能力である一方、Atlanが発表された当時はOrinすら製品化されていない状況であり、そのスペックや実現時期については懐疑的な意見もあった。

そして、その開発の進捗が公表されないまま、発表から1年半足らずで方針転換を行うこととなった。

NVIDIA DRIVE Thorの特徴

今回発表されたDRIVE Thorについての特徴について概要を整理する。

2000TOPSの処理性能

DRIVE Thorの最も大きな特徴とも言えるのが、2000 TOPSの処理能力を謳っている点である。数値上は、開発中止となったAtlanの2倍の演算性能を持つこととなる。

NVIDIAの発表によれば、DRIVE Thorは最新のCPUとGPUの進歩に基づいて構築されており、その高い演算性能により、デジタル クラスター、インフォテインメント、パーキング、運転支援など、従来分散されていた車両の機能を統合し、開発の効率を高め、ソフトウェアのイテレーションを高速化する能力を有している、という。

つまり、自動運転に関わるシステムとインフォテイメント等のコックピット周りのシステムを1つのSoCに取りまとめられることができる。

これにより、ユーザである自動車メーカーにとっては、複雑なサプライチェーンを簡素化できるとともにシステムコストの削減という大きなメリットが生まれる。

Transformer Engineを搭載

DRIVE Thorには、高速化処理を実現するための要素としてTransformer Engineの搭載を挙げている。

Transformer Engineは、NVIDIA GPU内のTensor Coreの新しい構成要素となるソフトウェアであり、FP8(8ビット浮動小数点)精度を備える点に大きな特徴がある。

通常、32 ビット浮動小数点から 8 ビット整数データ形式に移行するとニューラルネットワークの精度が失われてしまうが、Transformer Engine がもつFP8精度によりこの移行を容易にし、精度を犠牲にすることなくデータ型を転送可能となる。

DRIVE Thorは、このTransformer Engineが搭載される最初の自動運転プラットフォームとなり、自動運転に関連する大規模で複雑なAIワークロードをサポートするために最も重要な、Transformerディープニューラルネットワークの推論性能を最大9倍まで加速させることが可能になるという。

マルチドメインコンピューティングに対応

DRIVE Thorでは、自動運転とインフォテイメントなどの機能を1つに統合できる点が特徴であると述べたが、この実現に欠かせないのが、マルチドメインコンピューティングである。

通常、個々の機能に電力を供給するために、数十の電気制御ユニットが車両全体に分散・配置される分散型ECUが用いられている。

これに対してDRIVE Thorでは、自動運転と車載インフォテインメントのタスク(ドメイン)を分離し、タイムクリティカルなプロセスを中断することなくそれぞれの処理を同時に実行することができる。

自動車メーカーは、DRIVE Thorを使用することで、単一のSoCに多くの機能を効率的に統合できる。その結果、電力供給の制約が緩和され、車両設計の開発が簡素化され、大幅なコスト削減や軽量化、ケーブルの削減などのメリットを享受することができる。

中国Geely傘下のZEEKRがThorの採用を表明

DRIVE Thorは、DRIVE Atlanと同じく、2025年に量産が開始される車両を開発ターゲットしている。

まだ発表されたばかりであり、技術的な側面での実現可能性や2025年という時期についても未知数と言える。しかし、今回の発表では、中国Geelyの傘下にある自動車メーカーZEEKRが、次世代電気自動車にDRIVE Thorを統合し、2025年初頭に生産を開始することにも触れられており、前回の技術の発表にとどまったAtlanの時とは異なり、実際に採用に向けた開発が行われることとなる。

NVIDIA DRIVE Thor開発の背景

今回のNVIDIA DRIVE Thorであるが、今回の開発の背景には以下の要因がある。

- 自動運転車におけるセンサ性能の向上

- 自動運転車における冗長設計の強化

- E/Eアーキテクチャの進化とプラットフォーム化

自動運転車におけるセンサ性能の向上

ロボタクシーに代表される自動運転L4の車両においては、数十のセンサが搭載されているが、各センサにおいて処理量は拡大する傾向にある。

Thorが実用化される2025年あたりを想定すると、センサはそれぞれ機能が進化していくことが想定されている。

LiDARにおいてはより面で高精細なポイントクラウドを取得できる3Dフラッシュや速度情報も取得可能なFMCWなどの実用化も期待される。

レーダーは現在、ロボタクシー企業は4Dイメージングレーダーの開発にも取り組んでいる企業も多いが、これまでより高精細化の流れだ。

また車載カメラは、現在市場でよく使われているカメラの画素数が100~200万画素なのに対し、ロボタクシーにおいては4Kカメラも用いられており、例えば、オンセミ(onsemi)が提供するCMOSイメージセンサー「AR0820AT」では、約830万画素を実現している。今年のAutoSensのオンセミの講演では、自動運転向けのカメラでは12~15MPのさらにハイスペックな画素数が求められている点に触れられていた。

自動運転車における冗長設計の強化

さらに自動運転においては冗長設計も大事な要素となっている。とりわけ、ついに社会実装フェーズに入りつつあるロボタクシーにおいては、実証実験時以上に、冗長設計の重要性が増してくる。

冗長系では、あるセンサに故障や不具合があった時に、別のセンサで補完をしたり、別のシステムへ切り替えたりするような設計が求められる。特にロボタクシーにおいて、2系統のシステムを搭載するような冗長系を組む場合は、コンピューティングユニットの処理能力もその分必要になってしまう。

E/Eアーキテクチャの進化とプラットフォーム化

これまで車載コンピューティングユニットは、車両の様々な場所にあり、機能もそれぞれであったが、今後のE/Eアーキテクチャはドメイン型を経て、ゾーン型へ移行していくと言われている。

そして、Thorはマルチドメインコンピューティングに対応していることを特徴としており、自動運転とインフォテイメントなどの機能を1つに統合できるため、非常に中央集権的なアプローチとなっている。

また、この領域へのQualcommの参入とデジタルシャーシのようなプラットフォームの登場により、プラットフォームとしての競争も激化している。

NVIDIAも「NVIDIA DRIVE PLATFORM」という表現しており、近年、DeepmapというHDマップベンチャーを買収し、周辺の機能を取り込み、徐々にその領域を拡大してきた。マルチドメインコンピューティングによって、すべての車両ディスプレイ、センサーなどをこの1つのSoCに接続できるようになる。この点について、NVIDIAの自動車部門バイスプレジデントDanny Shapiro氏はこう述べている。

同じプロセッサー上でパーティショニングを行い、セキュア・コンピューティング・ゾーンを作ることもできます。つまり、ADASとIVI(車載インフォテイメントのこと)を1つのシステムで扱うことができるのです。つまり、これは一元化されたコンピューターなのです。つまり、お客様にとって追加部品が少なくて済むということです。これは、サプライチェーンに関する懸念を軽減させることができます。また、重量や配線も少なくなり、全体としてシステムの観点からコストを削減できると考えています。

Smart Driving Cars: #NVIDIA unveils DRIVE Thor (episode 284)

前向きな話だけではないNVIDIAの状況

しかし一方で、NVIDIAが置かれている状況は必ずしも前向きな話だけではない。

NVIDIAは長らく自動運転向けコンピューティングユニットにおいて、ほぼ1強の状況であった。しかし、NVIDIA1強であるがゆえにサプライヤ側の交渉力が高く、また現時点では購入するSoCも数量も出ないことから、価格が高いというのが業界で言われていることである。

この点について、GM Cruiseの幹部はロイターでこう述べている。GM Cruiseは現在では車載チップの自社開発に舵を切っている。

「2 年前、私たちは有名なベンダーの GPU に多額のお金を払っていました」と、Cruise ハードウェアの責任者である Carl Jenkins氏は、グラフィック処理装置 (GPU) の大手メーカーであるNvidiaに明らかに言及してロイターに語った。「私たちは少量なので交渉はありません。全く交渉できませんでした。ですから、私が言ったのは、よし、それなら自分たちの運命をコントロールしなければならないということです」と、サンフランシスコのクルーズR&Dワークショップのツアー中に彼は言いました。

Upset by high prices, GM's Cruise develops its own chips for self-driving cars, REUTERS(2022年9月14日)

また、先に述べたようにQualcommもこの領域に参入した。

これまでのように、SoCのスペックを高めれば良いというフェーズは終わっている。中国企業はNVIDIAを丸ごと採用するような動きがまだ活発であるが、米国系のロボタクシー企業は上記のようにチップを自社開発に舵切る動きが出てきている。

ただし、依然としてNVIDIA DRIVE ORINはメルセデス、NIO、Xpeng、様々なロボットタクシー企業、自動運転トラック企業40社に使われているとNVIDIAの関係者はポッドキャストで言及している。同社が確立してきた実績はすぐに変わることはない点は注意である。

まとめ

今回はNVIDIA DRIVE Thorの発表の内容と、NVIDIAを取り巻く車載SoCの背景や環境変化について整理をした。自動運転については、現在、当初よりも事業化に遅れが生じていることから、自動運転企業の破綻などにも一部繋がっているが、依然として要素技術の進化のスピードは早い。

チップだけでなくその周辺の機能の取り込み、プラットフォーム化、中国企業による採用など、今後も様々な動きが出てくることが見込まれるため、引き続き注視していきたい。

【世界の半導体に関する技術動向調査やコンサルティングに興味がある方】

世界の半導体に関する技術動向調査や、ロングリスト調査、大学研究機関も含めた先進的な技術の研究動向ベンチマーク、市場調査、参入戦略立案などに興味がある方はこちら。

先端技術調査・コンサルティングサービスの詳細はこちら

CONTACT

お問い合わせ・ご相談はこちら