有機半導体レーザーとは?技術の概要と九大発スタートアップの動向

有機半導体レーザーは分子設計によって発振周波数を自在に制御でき、安価な印刷プロセスを適用できるという期待から、近年盛んに研究が進められてきた。本稿では、有機半導体レーザーに関する研究の進展と、今後の商業展開について取り上げる。

有機半導体レーザーのメリット

1960年、米国で初めてレーザーが開発されて以来、さまざまな構造、さまざまな材料を用いたレーザーが検討されてきた。1966年には、有機色素材料でも光励起による誘導放出が確認されている。

無機にない有機半導体レーザーの顕著なメリットは、周波数を自在に制御できる点にある。限られた元素の構成によって結晶構造が決まってしまう無機材料に対し、有機材料は分子設計によってほぼ無限の選択肢が採れるためだ。

有機半導体レーザーには材料を溶媒に溶かして塗布・印刷プロセスで作製できるという利点もある。この他、フレキシブル、軽量などさまざまなメリットがあり、実用化されればレーザーの活用範囲を大きく拡張することになるだろう。

電流励起によるレーザー発振までの道のり

有機溶剤に色素粉末を溶かした液体レーザーは、医療・美容分野や分光分析などで広く用いられてきた。色素レーザーは色素の種類を変えることで発振波長を幅広く調整でき、溶媒をプラスチックに変えれば固体レーザーとして使うこともできる。

ただし、色素レーザーには光励起用の光源が別途必要であるために装置の大型化が避けられず、用途が制限されてしまう。そこで、有機半導体レーザー研究の分野では電流励起によるレーザー発振が1つのゴールと捉えられてきた。

電流励起による有機半導体レーザー実現に向けた大きな課題は、電流によって有機分子が破壊されてしまうことだ。初期のペロブスカイト太陽電池など他の有機エレクトロニクス分野でも同様の問題に直面することが多いが、そもそも有機分子は無機材料ほど高い電気的破壊耐性を持っていない。

電流励起された分子の分解過程は分子ごとにそれぞれ異なる。分光分析などから分子が破壊される過程を明らかにし、その知見を分子設計にフィードバックする取り組みが繰り返されてきた。

同時に、大きな電流を注入せずともレーザー発振ができるような分子やデバイス構造の模索、すなわち、発振閾値電流の低下を目指す取り組みも進められる。デバイス構造に関しては無機半導体で培われた多くの知見が流用できるが、有機分子が励起され、失活し、発光する過程には未だ不明点も多い。

例えば、励起状態分子が高密度化することによって生じる発光を経ない対消滅(Annihilation)は大きな電流損失につながり、電流励起によるレーザー発振実現において主要な障害だった。こうした失活過程の解明が進んだことが、高い光変換効率を有する材料の開発に至っている。

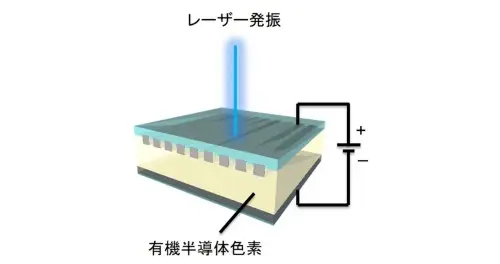

そして2019年、九州大学の安達千波矢教授らの研究グループは分布帰還型共振器を取り入れることで電流励起によるレーザー発振を達成した。共振器は特定波長の光のみを増幅でき、損失の原因となる各種吸収と発振波長を分離することで、素子の発振閾値電流を低く抑えている。

KOALA Tech|九大発のスタートアップ

電流励起によるレーザー発振成功によって有機半導体レーザーは実用化に向けて大きく前進したが、素子の安定性やコスト面など、解決すべき課題は未だ多く残る。

2019年3月には、九州大学発のスタートアップとしてKOALA Techが設立された。KOALA Techは九州大学最先端有機光エレクトロニクス研究センター(OPERA)の技術を元に、有機半導体レーザーダイオードの商業展開を目指す。基本情報は以下の通り。

KOALA Tech

- 設立年:2019年

- 拠点国:日本

- 資金調達フェーズ:シリーズB

- 資金調達総額:10億円

- 主な投資家(一部抜粋):

- SMBCベンチャーキャピタル

- ソニーイノベーションファンド

- FFGベンチャービジネスパートナーズ(ふくおかフィナンシャルグループ系)

2021年3月には三井化学と材料開発に関しての提携を発表、2022年1月にはアプリケーション開発のためにソニーとの共同研究開始を発表した。なお、本稿冒頭にある有機半導体レーザーの図は、KOALA Techと三井化学の提携時にプレスリリースにて発信されたものだ。

現在は、2026年頃の事業化を目指して研究開発を進めている。

電流駆動光励起方式によるレーザー発振

海外に目を向けると、英St Andrews大学では、九州大学とは異なる方式を用い、有機半導体レーザーの開発に取り組む。

こちらは電流駆動の有機発光ダイオード(OLED)から照射される光で有機レーザーダイオードを光励起する方式だ。OLEDとレーザーダイオードを積層させたことで小面積なデバイスの作製に成功し、その成果がNatureに掲載された。

電荷注入部分とレーザー発振部分を空間的に分離すれば、損失を大幅に削減できる。機能の分離によってレーザーダイオード部分の性能要件は減り、材料開発は電流励起の場合よりも容易になるだろう。

一方で、複雑化するデバイス作製プロセスは性能最適化のための変数を増大させ、大幅なコスト増につながる。実用化に向けては、真空蒸着での製膜プロセスを塗布プロセスにシフトするなど、革新的な製造プロセスの転換が必要だ。

まとめ|技術の社会転用に期待

KOALA Techによれば、想定される有機半導体レーザーの用途はヘルスケア機器や顔認証システムなどとしており、極めて小さいデバイスの開発につながる。つまり、人体に継続的な着用ができる計測機器などが生まれ、疾患を持つ人のモニタリングが可能になる。

有機半導体レーザーの開発がさらに進んでいけば、自動運転に活用されるLiDARとはまた違った展開が期待できそうだ。

参考文献:

※1:有機半導体レーザー実現に向けた研究開発の現状と課題, 市川結,谷口彬雄, 『レーザー研究』2004年9月(リンク)

※2:Stimulated Emission Observed from an Organic Dye, Chloro-aluminum Phthalocyanine, IBM, IEEE Xplore(リンク)

※3:レーザー技術に使える色素とその活用, 前田三男(リンク)

※4:Indication of current-injection lasing from an organic semiconductor, 安達千波矢ほか(リンク)

※5:KOALA Tech(リンク)

※6:KOALA Tech、三井化学と有機半導体レーザーデバイス向け有機色素の共同研究開発を開始, PR TIMES(リンク)

※7:KOALA Tech、ソニーと有機半導体レーザー用デバイス技術の共同研究開発を開始(リンク)

※8:株式会社 KOALA Tech|世界初の革新的レーザー技術「有機半導体レーザーダイオード」(リンク)

※9:Electrically driven organic laser using integrated OLED pumping, Ifor D. W. Samuelほか, Nature(リンク)

※10:有機ELのレーザー版が2026年に実用化へ、発光色が自由自在, 野澤哲生, 日経クロステック(リンク)

【世界の先端エレクトロニクスの技術動向調査やコンサルティングに興味がある方】

世界の先端エレクトロニクスの技術動向調査や、ロングリスト調査、大学研究機関も含めた先進的な技術の研究動向ベンチマーク、市場調査、参入戦略立案などに興味がある方はこちら。

先端技術調査・コンサルティングサービスの詳細はこちら

CONTACT

お問い合わせ・ご相談はこちら