早急な開発が求められるクリーンな肥料|スタートアップを中心にした6つの事例

肥料に不可欠な要素としてアンモニアがあるが、その製造はハーバー・ボッシュ法に依存してきた。この製造法は高温・高圧を要するため、アンモニア生産時に多量の二酸化炭素(CO2)を排出する。

こうした背景から、近年、CO2排出を抑えるアンモニア製造法に注目が集まり、関連スタートアップが次々と立ち上げられてきた。本稿ではCO2排出の少ないクリーンな肥料生産を目指すスタートアップなどを紹介していく。

現在、流通する肥料はどのようなものか

植物は光合成によって自ら栄養を作り出せるが、成長に必要な全ての要素を作り出せるわけではない。不足する栄養は主に根を通して土壌から吸収される。よって、農業においては、これらの栄養を肥料の形で与えることとなる。

肥料を構成する最も重要な3つの要素は、窒素、リン酸、カリウムだ。

DNAやRNAなどの核酸、ミトコンドリアやリボソームなどの細胞小器官の多くは窒素化合物で構成されるため、窒素がなければそもそも細胞を作ることができない。窒素は茎や葉の形成に大きく寄与し、肥料の中で最も多量に必要となる。

リン酸は細胞膜の主成分であるリン脂質を構成する。光合成やエネルギー伝達、糖代謝などを担い、植物の開花や結実に大きく寄与するものだ。

カリウム(肥料産業では「カリ」と呼ばれる)は上記2種の多量要素と異なり、代謝に関わる生体分子の構成元素となるわけではないが、植物体内で適切なイオン状態の形成に寄与し、水の移動を制御する役割を担う。つまり、カリウムなしでは根から十分な水を吸収することができず、植物体内で水を適切に循環させられない。

アンモニア生産の主流であるハーバー・ボッシュ法

ヒトなどの動物は食物摂取によってタンパク質(アミノ酸)の形で窒素を体内に取り込むが、植物はアンモニウムイオン、または硝酸イオンの形で根から窒素を取り込む。硝酸イオンはアンモニアから作られるので、実際の肥料生産ではアンモニアをいかに作るかが課題となる。

アンモニアの製造方法としては、1906年にハーバーが主体となって開発し、後にボッシュが改良した「ハーバー・ボッシュ法」が有名だ。ハーバー・ボッシュ法は高温・高圧下で窒素と水素を反応させ、アンモニアを製造する。高温・高圧が必要となる理由は窒素分子が強固な三重結合を有し、この解離に大きな活性化エネルギーを要するためだ。

ハーバー・ボッシュ法は農業に革新をもたらし、全世界の農業生産量を飛躍的に向上させた。この功績により、1918年にはハーバーが、1931年にはボッシュがそれぞれノーベル化学賞を受賞している。

ハーバー・ボッシュ法は現在でも広く用いられる工業的なアンモニア製造法であるが、近年の気候変動対策の観点から、反応時に排出される多量のCO2が問題視されるようになった。一例として、2018年、日本国内においてアンモニア製造(ほとんどはハーバー・ボッシュ法が用いられる)のために大気中に放出されたCO2の総量は約1.5メガトンであり、これは国内の工業部門全体のCO2排出量(46.8メガトン)の3.2%に相当する。

アンモニア製造においてハーバー・ボッシュ法に代わる低温・低圧プロセスが開発され、実用化されれば、CO2排出量の劇的な低減が期待される。

また、ハーバー・ボッシュ法には大規模なプラントが必要になるため、製造設備は莫大な資本を有する先進国に集中しやすい。小規模でも採算の取れるアンモニア製造プラントが実現すれば、アンモニアの地産地消が進み、各国間の格差是正にも寄与することになるだろう。

CO2排出を低減する肥料開発の6事例|スタートアップを中心に紹介

肥料生産に関するCO2排出を抑制するため、現在までハーバー・ボッシュ法に代わる新たな工業的アンモニア製造法の開発が進められてきた。また、肥料の主要素であるリン酸やカリウムについても、より安価で環境負荷の少ない供給法が模索されている。

以下では、そうした技術を用いて、ビジネス展開を目論むスタートアップを紹介していく。

取り上げる手法を開発した組織。公開情報から編集部制作。資金調達総額は米ドルに換算。上場企業、大企業である出光興産を除きスタートアップの概要をまとめた

取り上げる手法を開発した組織。公開情報から編集部制作。資金調達総額は米ドルに換算。上場企業、大企業である出光興産を除きスタートアップの概要をまとめた

つばめBHB|エレクトライド触媒

つばめBHBは東京工業大学(現東京科学大学)、細野秀雄教授らが開発したエレクトライド触媒をコア技術とするスタートアップで、2017年に設立した。

細野教授は、透明電極、超伝導物質、金属状態を示すセメントの開発などの業績で知られる材料科学者。エレクトライドとは正に帯電した骨格の中に電子を閉じ込めることにより、電子が負イオンとして機能する化合物を指す。

エレクトライドは電子が比較的自由に移動できることから、窒素などの不活性な物質を活性化させる触媒としての機能が期待される。2012年には、ルテニウムを導入することで窒素を解離させ水素との反応を容易にするエレクトライド触媒を発表した。つばめBHBでは当該技術を用い、低温・低圧で機能する小規模プラントの開発を進める。

また、味の素と提携して調味料製造に必要となるアンモニアの供給を始めた。2019年には川崎市内の味の素工場に試験プラントを作り、現在、年20トンのアンモニアを供給している。

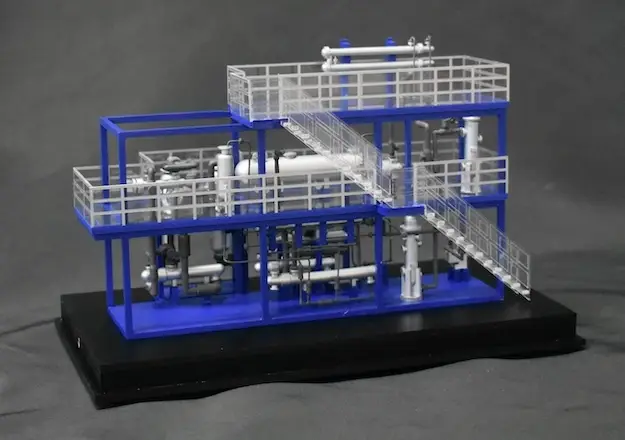

2024年には年産500トンのアンモニアプラント受注をつばめBHBは発表(同社プレスリリースより)

2024年には年産500トンのアンモニアプラント受注をつばめBHBは発表(同社プレスリリースより)

同社は2022年、CE型新株予約権により、総額3億6500万円の資金調達を実施した。また、2024年2月にはシリーズC資金調達ラウンドで総額53億円を調達している。

Windfall Bio|メタン分解微生物

畜産動物の代謝やゴミ埋立地からは毎年大量のメタンガスが放出され、温暖化の一因となっている。Windfall Bioではこうしたメタンガスを利用し、窒素肥料を作り出す技術の開発を進めている。

Windfall Bioが利用するのはMethane Eating Microbes(MEM)と呼ばれる微生物だ。MEMはその生育環境を整えれば常温・常圧でメタンを含む原料を窒素肥料へ転換するため、合成プロセスにおけるCO2排出も少ない。

容器の中にあるのがMEM(Windfall Bioプレスリリースより)

容器の中にあるのがMEM(Windfall Bioプレスリリースより)

つまり、Windfall Bioの窒素肥料合成プロセスでは、「ハーバー・ボッシュ法を用いない肥料生産によって、実効的なCO2排出を減じる効果」と「大きな温室効果を持つメタンが大気中へ放出されることを防ぐ効果」が同時に実現できる。

2022年に設立されたWindfall Bioは、当初から大きな注目を集め、2023年3月のシードラウンドで$9m(約119億円。当時レート、以下断りない限り同)の資金を調達した。2024年8月のシリーズA資金調達ランドでは$28m(約370億円)を獲得している。

Jupiter Ionics|電気還元

Jupiter Ionicsは電気還元プロセスによってアンモニアを合成する技術を有するスタートアップだ。

同プロセスは、Monash大学のDouglas MacFarlene教授、Alexandr Simonov准教授らの研究グループによって開発されたものだ。研究グループでは、電気還元プロセスの低い収率の原因として電解質に着目し、材料を工夫することによって、高い収率と堅牢さを併せ持つプロセスを実現した。

会社の設立は2021年。2024年3月には900万オーストラリアドル(約$6m。約8815万円)の資金を調達した。

MyGug|バクテリアコンポスト

MyGugはバクテリアを利用し、廃棄食品から肥料とバイオガスを生成するモジュールの開発を行う。

微生物を利用して肥料を作り出すという点ではWindfall Bioと共通しているが、MyGugではモジュールの利用者として食品廃棄物が生じるあらゆる事業者、つまり飲食店やスーパーマーケットなどを対象としているようだ。よって、そのモジュールはより小型で使いやすく、汎用性の高いものとなる。

2022年に設立されたMyGugは、2024年3月のプレシードラウンドで€900k(約$973k、約1億4725万円)の資金調達に成功した。

Travertine Technologies|元素抽出で発生するCO2をアップサイクルで削減

リチウム、ニッケル、リンなどの元素は肥料生産に欠かせない要素であり、採鉱によって採取される。Travertine Technologiesでは、この採鉱プロセスで生じる硫酸塩廃棄物をアップサイクルし、肥料生産において長年の課題であった環境負荷を排除することを目指す。

同社のアップサイクルプロセスは、DACによって捕獲されたCO2と硫酸廃棄物からセメントを生産するものだ。つまり、肥料の生産、および、そのための元素抽出で排出してしまうCO2を削減できる技術である。

同社はカルフォルニア大学バークレー校の研究グループからのスピンオフによって2022年に設立。2024年には$8.5m(約14億円)の資金調達に成功し、現在は商用実証プラントの建設とスケールアップに注力している。

出光興産|モリブデン触媒による連続電界合成

出光興産では東京大学、大阪大学、産業技術総合研究所などと構成する研究グループでモリブデン触媒の開発を進め、2024年にはモリブデン触媒を用いた連続電界合成によって世界最高性能を記録した。スタートアップによる成果ではないが、アンモニアの常温・常圧合成法の進展として、無視できない事例であるだろう。

本件は、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)のグリーンイノベーション基金事業の委託業務として推進されてきた。アンモニアは貯蔵・運搬の難しい水素を別の形に転換して保存する手段(水素キャリア)としても注目を集める。

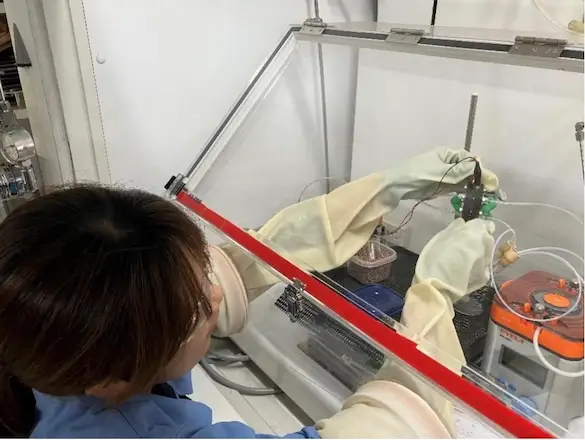

アンモニア電解合成試験の模様(出光プレスリリースより)

アンモニア電解合成試験の模様(出光プレスリリースより)

まとめ|食糧をつくるためには多くのCO2が排出されている

今回、取り上げたMyGugのウェブサイトには、食品廃棄物による温室効果ガス(GHG)排出量は航空産業の5倍以上になる、と記されている。肥料や食品廃棄物の他、家畜からもGHGは排出される。つまり、私たちが食糧を摂るまでのプロセスで、多量のCO2を含むGHGが排出されているということだ。

しかし、動物が生きていくには食べるという行為が不可欠であり、また、世界には満足に食糧を入手できない人々がいる。CO2削減は必要不可欠だが、一方で食糧も必要なのが現実だ。環境面でクリーンな肥料は、あらゆる地球の営みを守っていくために、早急な開発が求められる。

参考文献:

※1:Plant nutrition for food security, R.N. Roy他,国連食糧農業機関(リンク)

※2:アンモニア合成を通して人類を支えた研究者たち, 東京工業大学(リンク)

※3:温室効果ガス排出・吸収量等の算定と報告 2.B.1 アンモニア製造, 環境省(リンク)

※4:4-05 日本の部門別二酸化炭素排出量の推移(1990-2022年度), デコ活(リンク)

※5:つばめBHB(リンク)

※6:細野研究室(リンク)

※7:エレクトライドとは…, 高エネルギー加速器研究機構物質構造科学研究所(リンク)

※8:温和な条件でのアンモニア合成用エレクトライド触媒, 細野秀雄他(リンク)

※9:Ammonia synthesis using a stable electride as an electron donor and reversible hydrogen store, 細野秀雄他, Nature(リンク)

※10:CO2大幅削減、グリーン肥料の誕生!?, 浅沼美香他, 農業デジタル通信(リンク)

※11:新規投資家による資金調達を実施, つばめBHB(リンク)

※12:つばめBHB、シリーズCで総額53億円を調達。 初の海外投資家参画、グリーンアンモニア生産を世界へ, つばめBHB(リンク)

※13:Windfall Bio (リンク)

※14:Windfall Bio Raises $9 Million Seed Funding to Launch First-Ever Methane-to-Organic Fertilizer Solution , Business Wire (プレスリリース)(リンク)

※15:Windfall Bio Raises $28 Million Series A to Scale Methane Capture & Transformation Solution , Business Wire (プレスリリース)(リンク)

※16:Jupiter Ionics(リンク)

※17:Electroreduction of nitrogen with almost 100% current-to-ammonia efficiency, Douglas MacFarlane 他, Nature(リンク)

※18:Multimillion-dollar capital raise for green ammonia advance , Jupiter Ionics(リンク)

※19:MyGug(リンク)

※20:MyGug raises significant pre-seed funding to Fuel Expansion and Innovation, Enterprise Ireland(リンク)

※21:Travertine Technologies(リンク)

※22:Travertine secures US$8.5 million to reduce waste and emissions in mining, fertilizer, and cement production, Evie Gardner, World Cement(リンク)

※23:常温・常圧で進行するアンモニアの連続電解合成で世界最高性能を達成, 産総研(リンク)

【世界のバイオの技術動向調査やコンサルティングに興味がある方】

世界のバイオの技術動向調査や、ロングリスト調査、大学研究機関も含めた先進的な技術の研究動向ベンチマーク、市場調査、参入戦略立案などに興味がある方はこちら。

先端技術調査・コンサルティングサービスの詳細はこちら

CONTACT

お問い合わせ・ご相談はこちら