軸発電の仕組みと開発する3社|カーボンニュートラルで求められる船舶の発電方法

軸発電機(Shaft Generator)は船舶に用いられ、省エネ、省スペースに寄与する発電システムだ。船舶の主機関(プロペラ軸の回転機構)を駆動源とするため、発電専用の原動機が不要となる場合もある。

本稿では、軸発電の仕組みやその種類、軸発電機を開発する企業などを紹介する。

軸発電とは?自動車でオルタネーター利用に当たる方法

船舶のプロペラ(pixabay)

船舶のプロペラ(pixabay)

船舶はディーゼルなどを燃料とするエンジンによってプロペラを回転させ、推進力を得る方式が主流となっている。ここで、推進力を得るためだけならば電気は必要ない。しかし、船の運航をつかさどる計器や制御機器、照明・通信設備などのインフラ、荷揚げや荷降ろしのクレーンといった設備の運用には電力を要し、これらのための発電設備は必要だ。

古くは独立した原動機を船上に設置することで航行中の電力を賄っていたが、省スペース、省エネルギーを目的として、より効率的な発電システムが模索されるようになる。近年では、主機関を駆動源とする発電機が用いられるようになった。これを軸発電と呼ぶ。

つまり、軸発電とは船舶の主機関から生まれる運動エネルギーの一部を拝借し、発電に利用するシステムといえるだろう。

ここから導かれる当然の帰結として、軸発電は船がエンジンを停止して停泊している状態では利用できない。軸発電機はそれ単体で機能するものではなく、停泊時のための独立した発電機やバッテリーと併せて利用するものだ。

一見すると使用における制約が大きく運用が難しそうだが、上述したように省エネや省スペースというメリットは大きい。また、軸発電ならではの応用例として、余剰電力をプロペラ駆動のための動力へ再利用できる、というメリットがある。

自動車に詳しい読者であれば、自動車部品における「オルタネーター」に置き換えるとイメージしやすいかもしれない。オルタネーターは自動車エンジンの動力を発電に利用し、バッテリーへ電力を蓄える。

軸発電は主機関の動力から電力を生み出すシステムだが、これを逆向きに稼働させることで電力から動力を生み出し、主推進軸の動力を増加させることができる。また、港湾での操船や主推進機関の故障時のバックアップとして、軸発電システムのみでプロペラを回転させるのに必要な動力を供給することも可能だ。

軸発電の仕組み|基本は地上の発電所設備と変わらない

発電機・タービンのイメージ(pixabay)

発電機・タービンのイメージ(pixabay)

軸発電は、火力発電などのタービンを利用する大規模な発電方式と同じく、電磁誘導を利用するもので、動作原理から見れば同期発電機に分類される。磁石(回転子)を高速で回転させ、それを取り囲むように固定されたコイル(固定子)を通過する磁束を変化させることによって誘導起電力を生み出す。

火力発電との違いは主機関の回転が一定でない、ということだ。

エンジン出力は加速を行う際に増大する他、水の抵抗によって回転が一定の周期とならず、細かなノイズが生じる。よって、この回転から生み出された電力も一定周期の波形にならない。また、軸発電のために主機関の回転数を変化させるわけにもいかない。

発電した電力を一般の機器に使用するためには、一定の電圧、一定の周期と周波数を持つ電力でなければならず、後段でそうした定格電力への変換が必要となる。

励磁方式による分類|自励式と他励式、ブラシの有無

発電機の回転子。ポルトガルのMuseu da Electricidadeで展示されているもの(pixabay)

発電機の回転子。ポルトガルのMuseu da Electricidadeで展示されているもの(pixabay)

軸発電機には回転する磁界が必要だ。回転子として電磁石を用いる場合、磁界を発生させる(励磁する)ために電力供給が必要であるが、この電力を「どこから供給するか」、「どのように供給するか」にはさまざまな方式が存在する。

まず、励磁のための電力をどこから供給するかは、自励式と他励式に分けられる。自励式とは発電した自己の電力から給電する方式、他励式とは外部電源から供給する方式だ。

続いて、電力を回転子に供給する方式にブラシを用いる場合と用いない場合がある。回転子は高速で回転しているため、回転子と固定部が断絶するタイミングが生じてしまう。

そこで用いられるのがブラシだが、イメージとしては毛先が金属やカーボンなどの導電性のものでできた歯ブラシ様のものと考えて差し支えない。このブラシを押し当てることで回転子との接触を確立し、電力供給が可能となる。ブラシは摩耗が激しく、メンテナンスや交換が不可欠だ。

ブラシを用いない場合は、電力供給のための励磁機も回転子と一緒に回転させる。ブラシが不要となることで、メンテナンスコストを大きく低減できるが、励磁機とそれに付随する整流器が大きな遠心力を受けるため、頑強な設計が必要となる。

また、回転子に永久磁石を用いる場合には、電力供給に関する機構が不要となり、小型でシンプルな構造となる。発生する磁力が比較的小さく、使用に伴って磁力が低下するという課題は、近年の材料科学の発展によって次第に解決されつつある。

軸発電の開発を進める企業3社

ここからは、軸発電システムを開発している企業を紹介していく。

Wärtsilä

Wärtsiläは船舶用エンジンとエネルギー関連製品の製造販売を行うフィンランドのメーカー。創業は1834年で、世界約80カ国に拠点を持つ。

Wärtsiläが販売するのは軸発電機を含めた船舶の航行システム全体であり、軸発電については燃料消費量、排出量、メンテナンスコストを削減し、発電に伴う騒音レベルも低減する部品だと捉えているようだ。自社で船舶用エンジンを開発しているからこそのサービス提案を特徴とする。

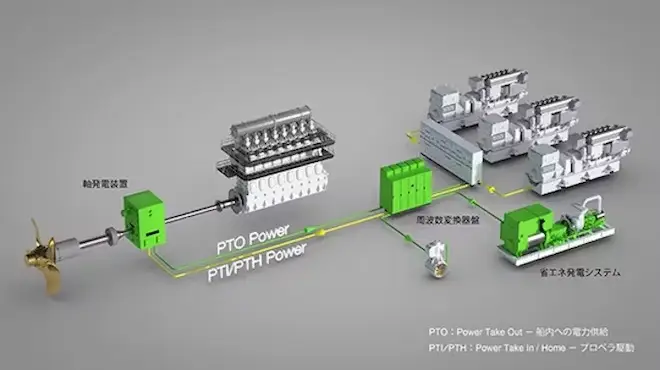

三菱重工は、Wärtsilä製軸発電機と三菱重工マリンマシナリ製の蒸気タービンを組み合わせた省エネシステムを開発した。

Wärtsiläと三菱重工グループによる省エネシステム(三菱重工マリンマシナリのプレスリリースより)

Wärtsiläと三菱重工グループによる省エネシステム(三菱重工マリンマシナリのプレスリリースより)

ABB

ABBは電力、重工業に関するスイスのメーカーで、ファナック、安川電機、KUKA Roboticsと並んで世界4大産業用ロボットメーカーのひとつ。

小型・軽量で比較的に設置が容易な永久磁石式軸発電機を主力としており、新造船だけでなく、既存の船舶に後付けする形で販路を広げてきた。

WE Tech Solusions

WE Tech Solusionsは2010年にフィンランドで設立し、永久磁石を用いた軸発電機を開発。同社の国内代理店の中日輸船商事によると、軸発電機は世界トップシェアであるという。

2023年9月には三井物産から出資があった。

カーボンニュートラルのニーズで成長が見込める軸発電

軸発電は、造船・海運業界にとってカーボンニュートラルを目指す上での手段の一つとなる。ベースとなる技術そのものに目新しさはないものの、事業としての成長性が見込まれるものだ。

また、船舶の動力そのもののカーボンニュートラルを実現する手段としては水素の活用があるが、このうち水素エンジンであれば既存の動力機構とさほど変わらず、軸発電の併用で多くの電力を生み出せるだろう。

参考文献:

※1:特集 同期機 原理・構造と制御方法, 齋藤武他, 『新電気』2010年4月号(リンク)

※2:発電機の技術解説 - 同期発電機、軸発電装置, 大塚貴夫, 『日本マリンエンジニアリング学会誌』第52巻1号(リンク)

※3:Wärtsilä(リンク)

※4:Wärtsilä Shaft Generators, Wärtsilä(リンク)

※5:軸発電ソリューション, 三菱重工(リンク)

※6:ABB(リンク)

※7:永久磁石式シャフトジェネレータが船舶のエネルギー効率を向上, ABB(リンク)

※8:WE Tech Solutions(リンク)

※9:軸発電機, 中日輸船商事(リンク)

※10:船内エネルギー効率の最適化を推進するフィンランドの舶用システムインテグレーターへの出資参画, 三井物産(リンク)

【世界のクリーンエネルギーの技術動向調査やコンサルティングに興味がある方】

世界のクリーンエネルギーの技術動向調査や、ロングリスト調査、大学研究機関も含めた先進的な技術の研究動向ベンチマーク、市場調査、参入戦略立案などに興味がある方はこちら。

先端技術調査・コンサルティングサービスの詳細はこちら

CONTACT

お問い合わせ・ご相談はこちら