リチウムイオン二次電池のリサイクル|スタートアップが提案するEV向けの安価な手法

2025年2月、SNSのX(旧Twitter)で、あるリチウムイオン電池の捨て方に関するポストがいわゆる「バズった」(注目を集めた)反応となった。内容は、「リチウムイオン電池の捨て方がよくわからない」というものだ。

リチウムイオン電池。

捨て方がよくわからないの、単に自分が無知なだけかと思ってたら、お店もメーカーも自治体も、みんな捨て方がわからないのに販売されてるのすごいな――ひきこうもり氏(@Hikikomori_)

このポストに4月時点で500超のコメント、1万以上のリポスト、8万5000以上の「いいね」が付いた。

小はワイヤレスイヤホンから大は電気自動車(EV)まで、身近にあふれかえるリチウムイオン電池だが、その廃棄やリサイクルの方法など、使用後の情報に関して分かりづらい点が多い。

経済産業省の生産動態統計によれば、2023年のリチウムイオン電池の国内出荷販売額は8997億円で前年比133%と大幅に伸びている。今後もモバイル機器の進展や自動車のEV化に伴い、生産量は増加の一途を辿るだろう。そうなると、あらわになってくるのが廃棄とリサイクルの問題だ。

そこで本稿では、リチウムイオン電池の廃棄とリサイクルについて、日本と海外の手順に関する制度や実態と、リサイクルの具体的な技術、現在のリサイクル技術とここ最近現れた新しい技術について取り上げる。

両立が求められる発火リスク回避と資源回収

リチウムイオン電池の廃棄の問題がこれほどまでに話題に上るのは、他の電池にはない廃棄時の発火リスクと希少資源の確保に向けたリサイクルの2つが主な理由だ。

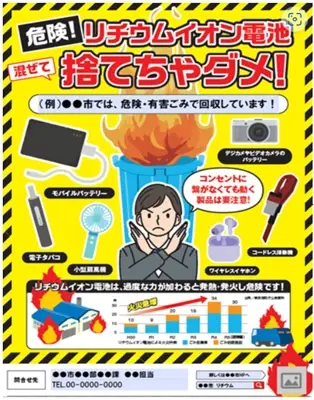

東京都環境局のウェブサイトには、発火リスクについて「リチウムイオン電池は、破損や変形、圧縮により激しい発煙・発火が起こるため、取り扱いには注意」とあり、リチウムイオン電池がさまざまなごみと混ざって廃棄された場合に発煙・発火する危険性を指摘している。

東京都は2024年よりリチウムイオン電池の廃棄において注意喚起を行っている(都の報道発表資料より)

東京都は2024年よりリチウムイオン電池の廃棄において注意喚起を行っている(都の報道発表資料より)

一方で、日本ではリチウムイオン電池のみならず小型二次電池に、資源有効利用促進法によるリサイクルが、製造・事業者に対し課せられている。二次電池の製造元のみならず、二次電池を使った製品や輸入販売事業者も同様にこの義務を負う。

回収した二次電池は、再資源化の工程を経て、ニッケル、鉄、カドミウム、コバルトなど希少資源を含む材料資源を精製。リチウムイオン電池からは、電極に使われているコバルトやニッケル、銅といった再生資源が得られ、飛行機のジェットエンジン向けの耐熱鋼のような特殊鋼や銅製品として再利用可能だ。

リチウムイオン電池の廃棄やリサイクルについては、特に物議を醸すような要素はないようにも見える。しかし現実には、具体的な手法について、業界団体や自治体の指示の曖昧さや不明瞭な例外措置などの理由により、消費者(廃棄する人)の混乱を招いているのが実状である。

混乱招く国内のリチウムイオン電池廃棄方法

では、リチウムイオン電池の基本的な捨て方は、どのようになるのか。リチウムイオン電池の製造元が一般社団法人JBRC(Japan Portable Rechargeable Battery Recycling Center)の会員企業である場合は、次の通りだ。

プロダクトから電池だけを分けられるのであれば、取り外す。また、火災予防のため、必ず端子部にビニールテープなどを貼り絶縁する。

身近に登録電気製品販売店(産廃排出協力店)があれば、そこにあるリサイクルBOX缶に捨てればよい。もし近所に登録電気製品販売店がなければ、住んでいる地域の自治体で回収してもらう方法がある。

しかし、物議を醸しているのは上記以外のケースであり、また、自治体によって回収方法が異なる点だ。

まず、JBRCが2025年4月時点で「回収対象外」とするケースの一部を挙げる。

- JBRC会員企業以外が製造した電池

- 自動車用電池(二輪バイク用含む)

- 加熱式タバコ

- 携帯電話用電池

- ポータブル電源

- コイン型リチウム2次電池

- 外部ダメージがある電池

- 電池パックから解体された電池

- 外装が破損・変形・膨張・液漏れしたもの など

このように例外ケースは思いの外、多く、例えば海外の電気製品に使われているリチウムイオン電池はほぼ対象外と考えたほうが良さそうだ。こうした回収対象外に当てはまる場合、JBRCは、「メーカーまたは自治体にご相談ください」としている。

それでは、自治体の対応はどうなっているのだろうか。

こちらも自治体によって千差万別なので、ユーザーの混乱を招いているのが現状だ。特に小型家電における二次電池の取り扱いは難しい。

例えば、東京都千代田区の場合は「電池(充電池・乾電池)は、取り除いてから、回収ボックスに入れてください」とあり、リチウムイオン電池は「蛍光管等」としてごみ集積所で回収している。一方で同じ東京都の清瀬市では、2次電池も含めて「使用済み小型家電回収ボックス」への廃棄を「可」としている。また、千代田区と同じ23区の練馬区ではJBRCの廃棄基準に準拠し、リサイクルマークが付いているもののみを対象とし、協力販売店と同様の小型充電式電池リサイクルボックスを区の施設などに用意している。このため、前述のJBRCの例外ケースでは回収できないことになる。

進むEUの強い電池規制、中国も着々とリサイクル法整備

一方で、海外におけるリチウムイオン電池の廃棄とリサイクルはどういう状況になっているのだろうか。リチウムイオン電池の消費大国であるEUと中国、米国の状況を見ていく。

EU

欧州連合(EU)では、二次電池のリサイクル義務化や法制化を積極的に進めている。

前出の日本における資源有効利用促進法をより強力かつ広範囲に適用したような、「EU電池規制」という法的枠組みが現在運用されている。2006年、発出した「電池指令」に強い拘束力を持たせたものであり、2023年に施行した。

対象範囲は、ポータブル電池や産業用電池に加えて、EV用電池、電動アシスト自転車などLMT(Light Means of Transport。軽輸送手段)向け電池にまで及んでいる。また、ライフサイクル全体への規制や回収率目標の数値化、リサイクル材の利用義務など、日本の資源有効利用促進法に比べて数段踏み込んだ内容となっている。

最終的、原則的には、すべての電池をリサイクルする方針だ。

中国

中国では急速なEVの発展に伴い、法規制の準備が着々と進んでいる。政府は新エネルギー車(NEV。電気自動車、プラグインハイブリッド車、燃料電池車などが該当)のリサイクル関連法案が制定されつつあり、バッテリーのトレーサビリティ制度も導入している。

リサイクル技術への研究開発投資も盛んで、この傾向から将来的にはEU以上に法整備が進む可能性さえある。

米国

米国では、法規制のレベルではEUや中国に遅れをとっており、連邦政府におけるリチウムイオン電池のリサイクルに関する法律はいまだに制定されていない状況だ。米環境保護庁(EPA)は、より一般的な廃棄物管理法(RCRA)に基づいて廃棄を規制している。

ただし、州政府においては、例えばカリフォルニア州がいち早く二次電池を対象にしたリサイクルまでの一括管理に関する州法を制定している。また、企業レベルでは、Ascend ElementsやRedwood Materialsなど、バッテリーリサイクルの技術を開発するスタートアップが、誕生している。

具体的なリサイクル技術|精錬プロセスの簡素化や高品質ダイレクトリサイクルに注目集まる

ここで、回収後のリチウムイオン電池のリサイクル技術について概観する。

二次電池としての分別後、解体・分離などの前工程が済んだリチウムイオン電池は、1.湿式製錬法、2.乾式製錬法、3.ダイレクトリサイクル法の3種類のいずれか、あるいは組み合わせによって再生する。

1.湿式精錬法は、主に水溶液を用いて電池の正極から金属を抽出する方法。2.乾式製錬法は、加熱によって金属酸化物から金属あるいは金属化合物を精製する方法。そして3.ダイレクトリサイクル法は、こうした化学的手法を用いずに正極材を取り出して再利用あるいは再生する方法である。

現在開発が進む方式のほとんどが、1.湿式製錬法に基づく方法を採っている。理由は主に設備コストが安価に済むことである。一方の2.乾式製錬法では、複数の電池材料に対応できる(例えばベルギーのUmicore社が開発した方法では、リチウムイオン電池とニッケル水素電池の両方に対応可能)メリットがある。また、1.と2.を組み合わせたリサイクル方法を採用する例も多い。

ここから、スタートアップで開発が進む湿式製錬法とダイレクトリサイクル法について事例を取り上げる。

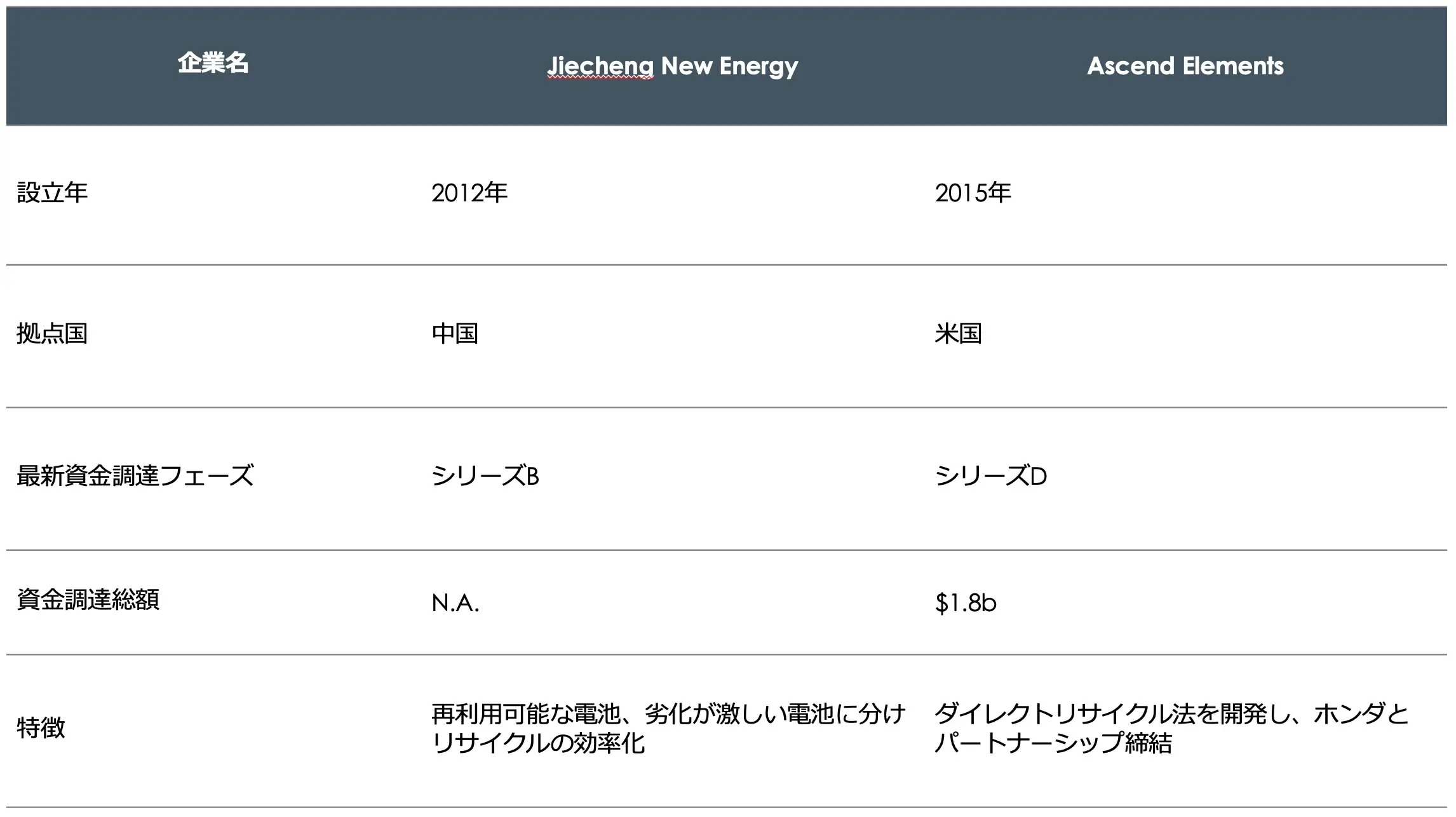

取り上げる2社の概要。公開情報より編集部制作

取り上げる2社の概要。公開情報より編集部制作

湿式製錬法

多くの場合、硫酸と過酸化水素や、塩酸と硝酸、有機酸などを組み合わせた酸性水溶液を使ってリチウムイオン電池の正極材料から金属を抽出する。水溶液中に溶け出した金属イオンは、pH変化を利用して金属塩を選択的に沈殿させたり、有機溶媒を使って金属を抽出したりする。最近では、バクテリアなどの生物学的なバイオリーチングも開発されている。

2012年に中国で創業したスタートアップのJiecheng New Energy(杰成新能源)は、2段階に分けたリチウムイオン電池の効率的なリサイクルプロセスを考案した。まず、使用済み電池を劣化度に応じて用途(エネルギー貯蔵・低速EV、新車EVなど)を変える「カスケード利用」によって分別する。次にカスケード利用が難しいレベルまで劣化が進んだ電池については、分解後に湿式製錬を用いて原料を回収。その際に、通常行っている複数の蒸発・結晶化プロセスを省いて簡略化する精錬プロセスを採用した。

ダイレクトリサイクル法

廃棄された電池を分解し、分離された正極材をそのまま取り出して、再利用または再生して使う方法である。湿式・乾式精錬に比べて大幅に処理コストを削減できるため期待がかかる技術だが、材料の劣化や取り出しコストが課題として残る。

2015年創業の米Ascend Elementsは、使用済みリチウムイオン電池の正極材料を分解・再生する「Hydro-to-Cathode」と呼ぶ直接前駆体合成プロセスを開発し、特許を取得。一般的な採掘・精製された金属から作られた従来型セルよりもサイクル寿命を50%以上長く、出力容量を88%増加させることができるという。

Ascend Elementsが使用済みリチウムイオン電池から回収した炭酸リチウム(同社プレスリリースより)

Ascend Elementsが使用済みリチウムイオン電池から回収した炭酸リチウム(同社プレスリリースより)

2023年には、ホンダとリサイクル資源の安定調達に関する協業について契約を締結している。

サステナブル社会に不可欠な電池のリサイクル技術

リチウムイオン電池は、サステナブルな社会構築を支えるプロダクトとなる。もちろん、可能な限りリチウムイオン電池を繰り返し使えることが望ましく、そのための技術は強く求められるだろう。リチウムイオン電池だけでなく、ナトリウムイオン電池や今後、登場するであろう二次電池についても、同様の技術が求められる。

さらに、冒頭で触れたように日本国内では社会から回収・再利用の方法について問題提起がなされた。よって、制度の確立も必要となる。

参考文献:

※1:経済産業省生産動態統計年報2023年(リンク)

※2:「リチウムイオン電池 混ぜて捨てちゃダメ!」プロジェクト, 東京都環境局(リンク)

※3:小型二次電池のリサイクル(資源有効利用促進法), 経済産業省(リンク)

※4:JBRC(リンク)

※5:『協力店・協力自治体』検索, JBRC(リンク)

※6:事業内容, JBRC(リンク)

※7:Batteries, 欧州委員会(リンク)

※8:拡大が見込まれる車載電池リサイクル市場、中国企業が相次いで参入, 劉元森, 日本貿易振興機構(リンク)

※9:U.S. EPA Memo Offers Direction on Lithium Battery Recycling—Essential to the Future Supply Chain for Battery Electric Vehicles, Samuel B. Boxerman他, Sidley Austin LLP(リンク)

※10:Responsible Battery Recycling Act of 2022, Cirba Solutions(リンク)

※11:米国でのリチウムイオン電池リサイクル事業の幕開け, きらぼしコンサルティング(リンク)

※12:リチウムイオン電池のリサイクル 現在の技術および世界的な動向のレビュー, CAS(リンク)

※13:Jiecheng New Energy(リンク)

※14:Ascend Elements(リンク)

※15:Honda and Ascend Elements Reach Basic Agreement to Collaborate Toward Stable Procurement of Recycled Lithium-ion Battery Resources in North America, 本田技研工業グローバルサイト(リンク)

【世界の電池の技術動向調査やコンサルティングに興味がある方】

世界の電池の技術動向調査や、ロングリスト調査、大学研究機関も含めた先進的な技術の研究動向ベンチマーク、市場調査、参入戦略立案などに興味がある方はこちら。

先端技術調査・コンサルティングサービスの詳細はこちら

CONTACT

お問い合わせ・ご相談はこちら