2025年前半・ロボタクシーのサービス展開状況。WaymoやBaiduなど加速するロボタクシーの社会実装

米国と中国を中心に、引き続きロボタクシーの進展が著しい。法制面や許認可の兼ね合いから運行可能な地域は限られるものの、大規模な都市では完全自動運転である「レベル4」のロボタクシーは珍しくなくなっている。

本稿では、米、中、欧(ドイツ)でロボタクシーを展開する7社の現状を取り上げる。

米国|Waymoは広く展開、Motionalは事業を一時停止

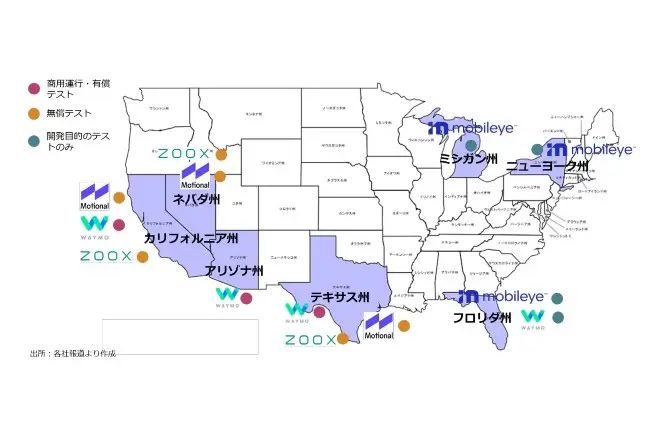

以下の地図に米国のロボタクシーの現状をまとめている。全体像としては、Waymoが商用化で進んでおり、ZooxとMotionalが追いかける状況となっている。Mobileyeは様々な走行テストを行ってきたが、主には開発目的であるように見える。

米国におけるロボタクシーの展開状況

米国のWaymo、Motional、Zooxの前に、Cruiseを簡単に取り上げたい。

自動運転スタートアップとして出発し、General Motors(GM)からの買収、そしてカリフォルニア州サンフランシスコやテキサス州オースティンでロボタクシー事業を展開していたCruiseだが、2024年12月にロボタクシー事業の終了を発表。2025年2月にGMの完全子会社となった上で、現在はGM車の自動運転技術を開発するチームへと再編している。

終焉のきっかけとなったのは、2023年10月に起きたCruiseが運行する車による人身事故。生命を奪う結果にはならずに済んだものの、女性をおよそ6メートルも引きずるという衝撃的な事故で、以後、別のCruiseの車や企業におけるトラブルが報じられた。さらに、黒字化のめども立たず、GMはロボタクシー事業の終了に踏み切ったという経緯だ。なお、2016年にGMが買収してから、Cruiseの営業損失は累積で$10b(約1兆円)に上っていた。

Cruiseは米国の自動運転、ロボタクシーにおいて、これから取り上げるWaymoと双璧を成す存在であり、ユニコーンと呼ばれていた時期もあった。各国で法整備がされ、実用化も徐々に始まっているロボタクシーだが、事業としては難しい側面が存在することを物語る。

なお、Motionalも事業は止まっているが再開を目指す構えであるため、この後、Waymoとともに取り上げる。

Waymo|Googleの自動運転プロジェクトからスタート

白い車がWaymoの運行するロボタクシー(同社メディアリソースより)

白い車がWaymoの運行するロボタクシー(同社メディアリソースより)

展開地域:米アリゾナ州フェニックス、カリフォルニア州サンフランシスコ、同ロサンゼルス、テキサス州オースティン

台数:上記都市で700台

その他特記事項:Alphabet子会社

Waymoは2009年にGoogle社内で始まった自動運転プロジェクトが母体。2016年に単体の企業としてスピンオフし、2020年にアリゾナ州フェニックスでロボタクシー事業を開始した。以後、上記の都市で展開する他、ジョージア州アトランタ、フロリダ州マイアミでも近日中にサービス提供予定としている。いずれも、レベル4である。

利用方法について、Waymoが公開する動画をご覧いただきたい。

Waymoが公開する利用方法の紹介動画

AndroidもしくはiOSアプリで呼び出し後、2文字のアルファベットと色を指定すると呼び出した車両のルーフ上にあるディスプレイに同じ文字、色が表示される点は、ユーザーインターフェース、ユーザーエクスペリエンスへの配慮がうかがえる。

Motional|サンタモニカで展開も現在は事業を一時停止

Motionalのロボタクシー(同社プレスキットより)

Motionalのロボタクシー(同社プレスキットより)

展開地域:ネバダ州ラスベガス(他、カリフォルニア州サンタモニカでUber Eatsとの提携により食品配達)

台数:非公表(2020年に10万回の乗車を達成と発表)

その他特記事項:Aptivが資金一部引き上げで商業化への計画が停止中

Motionalは韓国の自動車OEMであるHyundai Motor Groupと米国の自動車電子系統部品大手のAptivの合弁により2020年、設立。同年、UberやLyftと提携の上で、ロボタクシー事業を展開していた。

しかし2024年5月、Aptivが資金の一部を引き上げ、現在、企業としては存続しつつも事業を停止している状態だ。運営コストや自動運転に必要な部品のコストが高い点が、Aptivの部分的な撤退の理由と見られる。

Cruiseと同じく、現状でのロボタクシー事業の難しさを反映した事例といえるだろう。

Zoox|2025年内に商業展開へ

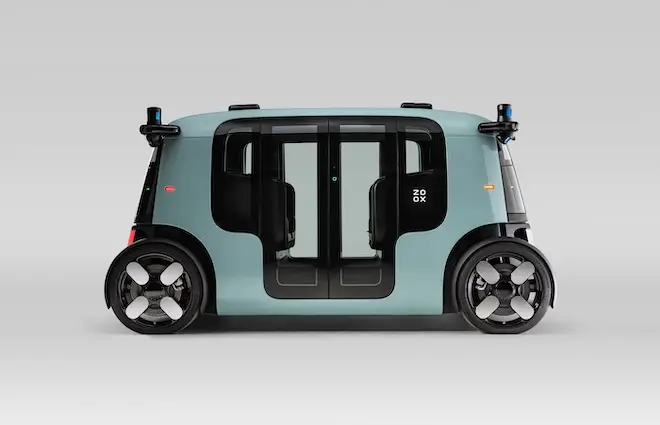

Zooxのロボタクシー(同社プレスリリースより)

Zooxのロボタクシー(同社プレスリリースより)

- 展開地域:ネバダ州ラスベガス

台数:非公表(2025年のリコールから少なくとも258台)

その他特記事項:自社製のロボタクシーとして設計した車両を運行

Zooxは2014年、Jesse Levinson CTOらにより設立し、2020年にAmazonから買収された自動運転技術開発企業。2023年、ネバダ州ラスベガス、カリフォルニア州のフォスターシティー(本社がある)とサンフランシスコでテスト運行を行っている。

そして、2025年内にはラスベガスで本格的な商業運行を開始。また、サンフランシスコ、テキサス州オースティン、フロリダ州マイアミでも展開する予定であることを明らかにしている。

トヨタ「Highlander」をテストで使っていたこともあるが、Zooxのロボタクシーは自社製の直方体の車両となっている。モーターショーなど展示会で自動運転車のコンセプトモデルを見たことのある人にとっては、Zoox製の車の方がよりロボタクシーらしいという印象を受けるかもしれない。車内では、空調だけでなく音楽も乗客が自由にかけられる点も特徴的だ。

では次に中国の状況を見ていこう。

中国|Baidu、Pony.ai、WeRideは中国で商用化

主要各国の中でも速いスピードでロボタクシーの導入が進んでいる中国だが、特に地方行政が企業を支える動きが目立つ。最初に、ロボタクシーや自動運転に関する法整備について、簡単に取り上げる。

広州市は2025年2月末、「広州市ICVイノベーション条例」を施行した。ICVとは、インテリジェントコネクテッドビークルの略。後述するように、広州ではPony.aiがロボタクシー事業を行う。

その後、4月に武漢市がICVの開発を促進するレギュレーションを、また北京市も無人バスやロボタクシーの承認を念頭に置いたレギュレーションを成立させている。

一方、中央政府に目を移すと、ロボタクシーではなく自動運転関連であるものの規制が進められる。

2025年2月、工業情報省(MIIT)が自動運転のソフトウエアアップデートに当局の承認が必要になると発表。さらに4月には、自動運転車だけでなく先進運転支援システム(ADAS)搭載車も同様の規制が行われる模様だと、Reutersが伝えた。

ADAS車の規制については、Xiaomiの「SU7」の暴走により発生した死亡事故が要因。報道は、MIITとOEM各社との間で行われた会議の議事録を伝えるもので、この他、ADAS車の広告に「スマート運転」や「自動運転」といった単語の使用禁止も議題に上ったという。

とはいえ、全体的な流れとしては、中国のロボタクシーの進展は著しい。Baidu、Pony.ai、WeRideの3社を取り上げる。

BaiduのApollo Go|武漢で24時間運行、他の中国主要都市でも営業開始

Apollo Goの車内(Baiduプレスリリースより)

Apollo Goの車内(Baiduプレスリリースより)

展開地域:北京、武漢など中国国内で10都市以上

台数:非公表、少なくとも武漢では300台

その他特記事項:武漢の事業は24時間営業

中国のテック企業であるBaidu(百度)は、「Apollo Go」という名のロボタクシー事業を展開する。ApolloはBaiduが開発する自動運転プラットフォームの名称だ。

2021年には、ATXでもApollo Goの北京での提供開始を報じた。

参考記事:バイドゥ(Baidu)が北京で有料無人運転ロボタクシーを開始

それから4年、Apollo Goは中国の主要都市に展開しており、2024年3月には武漢の一部地域で24時間365日営業の開始を発表している。2025年2月には、中国各都市でレベル4のロボタクシーの商業運行がスタートした。

Apollo Goは2025年3月、Waymoと自社を比較するプレスリリースを発信した。Waymoは全米4都市で週20万回運行に対し、Apollo Goは1日平均1万2000回の乗車を記録したと説明。「WaymoとBaiduの期待通り、乗客は自動運転車を信頼しています」と、中立的な評価をしている。

もっとも、これは2024年第4四半期の決算報告での数字であるため、Waymoの4都市での記録に対し、Apollo Goは1都市(武漢)で1万超の乗車を達成を訴求しているともいえそうだ。

そして、Apollo Goの特徴は「最大120度までリクライニング」「マッサージを受けられる」こともアピール。その上で、「Apollo GoやWaymoといった企業は、AIを活用したモビリティがもはや遠い夢ではなく、都市交通を積極的に変革していることを証明しています」と、まとめている。

Apollo Goの紹介動画

Pony.ai|「中国のシリコンバレー」中心部で利用できるロボタクシー

深セン市内を走るPony.aiのロボタクシー(同社プレスリリースより)

深セン市内を走るPony.aiのロボタクシー(同社プレスリリースより)

展開地域:中国の北京、上海、広州、深セン

台数:250台

その他特記事項:物流の都市間ネットワーク構築も目指す

ともにBaidu出身のJames Peng CEOとTiancheng Lou CTOにより2016年、設立したPony.ai。2024年11月には、Nasdaqに上場した。

前述のApollo Goがレベル4のロボタクシーを運行し始めてから1カ月後の2025年3月、Pony.aiも深センで同じ機能を有するロボタクシーの商業運行を開始した。他の都市では、レベル4での試験運用が行われている。ここでは、深センの事業がどう行われているのかを、取り上げる。

深センでの事業、といっても市内全域でロボタクシーを利用できるわけではない。同市南山区、および、南山区と深セン宝安国際空港などとの間のみだ。とはいえ、南山区は「中国のシリコンバレー」と呼ばれる深センの中でも核となるエリアであり、TencentやZTEなどの本社が所在。また金融街でもあり、Pony.aiはプレスリリースで「南山のGDPが2024年には1兆人民元に迫り、広東省で1位、中国でもトップ3の地区にランクインする」と強い経済力を説明する。

運行時間は午前7時30分〜午後10時。利用はPony.aiのアプリの他、Tencentが提供するメッセンジャーアプリ「WeChat」のミニプログラムからも呼び出せる。

Pony.aiは、深センでのICVライセンスを2023年8月に取得した。

なお、ロボタクシーや自家用車の自動運転、それらを活用した食品の配送だけでなく、中国沿岸部の主要都市を結ぶ物流ネットワークにおいて、トラックなどの自動運転化も目指す。中国は、過去の人口抑制策の影響から著しいスピードでの少子高齢化が懸念されている。いかに元の人口が多いとはいえ、こうした技術へのニーズは高いと見られる。

WeRide|提供エリアと空港とを結ぶミニバン型車両

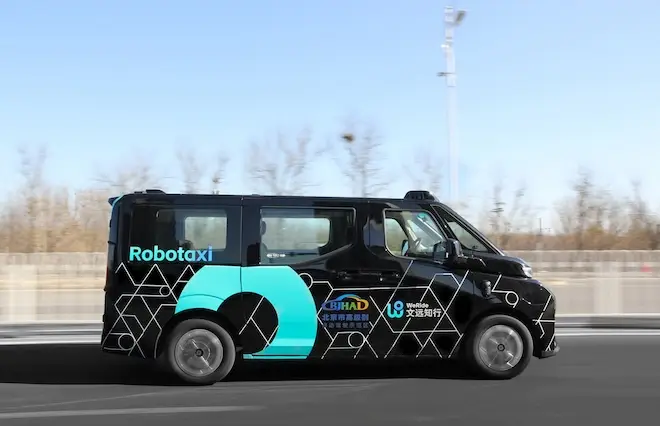

WeRideのロボタクシー(同社プレスリリースより)

WeRideのロボタクシー(同社プレスリリースより)

展開地域:中国の北京、UAEアブダビなど

台数:100台以上

その他特記事項:新車発表から4カ月で商業運行の承認取得

2017年設立のWeRideは、2023年6月に北京でレベル4車の運行を開始した。

現在行われている商業運行で使われる車両は、「GXR」という名称でミニバン型。WeRideによると、「ロボタクシー業界で最も広い乗降スペース、最高の座席スペース、最大の荷物収納スペースを提供」とアピールする。

提供エリアと北京大興国際空港間の運行も許可されており、たしかに大きなスーツケースの積み下ろしなどに適した車であるとイメージできる。

GXRが商業運行の承認を得たのは2025年2月。一方、新型車両としてGXRの発表があったのは2024年10月なので、わずか4カ月で承認を得たことになる。この流れをWeRideは「WeRideスピードを実証した」とアピールするが、一方で中国の中央・地方政府によるディープテックへの強い後押しも感じられる事例だ。

電気自動車(EV)の普及で政策的に広範な支援があったように、ロボタクシーやその他の自動運転でも同様の動きがこれからも見られると考えられるだろう。

WeRideは北京の他、広州や南京で自動運転バスの運行も行っている。

欧州|「ライドプーリング」を提供するMOIA

MOIAのレベル4自動運転車(同社ニュースセンターより)

MOIAのレベル4自動運転車(同社ニュースセンターより)

欧州の企業は、Volkswagen(VW)グループのMOIAを取り上げる。

展開地域:ドイツのハンブルク、ハノーバー

台数:ハノーバーで最大300台

その他特記事項:ライドプーリングを提供

MOIAが提供するのは、厳密にはロボタクシーではなく「ライドプーリング」と呼ばれるサービスだ。ライドシェアには、1台の車を1つのグループが利用するライドヘイリングと、1台の車を複数組で相乗りするライドプーリングに分けられる。

上記の通り、ドイツ国内のハンブルクとハノーバーでサービスを提供し、このうちハンブルクでは2019年から2023年の間に670万人がMOIAを利用した。使われる車はEVである。

さらに2025年3月には、雪や氷、低気温下での運用の可能性を探るべく、ノルウェーの首都、オスロでも試験を行っていると発表した。

テスラをどう見るか|求められる99.999%の精度

上記では取り上げなかったが、ロボタクシーを展開するとしているテスラをどう見るか触れておきたい。

テスラはカメラベースのテクノロジーを活用し、大規模なトランスフォーマーアーキテクチャーを適用して、高価なLiDARや高精細マップを使わない方式でレベル4自動運転の実現を目指している。

確かにトランスフォーマーの技術は優れており、認識や予測精度を向上させることに貢献できたことはさまざまな米国のロボタクシーエンジニアも述べており、技術的には面白いアプローチであるが、依然としてロングテールの問題は難しい問題となっている。

テスラと同様のカメラベースアプローチを取っているWayveも、元々は自動運転レベル4の実用化を目指していたが、近年はADASの強化としての位置づけや、限定環境における配送ロボなどへの応用を出口として狙っていると言われる。

基本的には米国の各州の規制当局がリスクを取って認可を出さない限りは、テスラのカメラベースのアプローチが、ロボタクシーとして認可を取ることはないと想定される。しかし、直近の社会実装としては疑問がつくも、こうしたボトムアップ的発想の技術の、将来のポテンシャルを否定することはできない。

今後のコスト削減が求められるロボタクシー

上記で見てきたように、ロボタクシーの社会実装は急速に進んでいる。LiDARベースのフルスタックによるレベル4自動運転は、Waymoや中国企業を筆頭に、かなりの技術水準まで来ている。

ここまでロボタクシー企業が取り組んできたのは、システムの完成度を高めることであった。できるだけ精度を高め、可能な限りエッジケースを潰し、システムとしての完成度を高めることで、運用コストも低減していくというアクションである。

次に来るのは、いよいよ本格的な量産化を睨んだコスト削減である。依然として、ロボタクシーのシステムはコストが高く、メインのLiDARも回転式LiDARである。しかし、ADASサイドではソリッドステートLiDARの製品化も進んでおり、次世代のスタックでは、こうした技術がセンサスイートのシステムとして取り入れられてくると想定される。

また、かつて筆者が米国のロボタクシー関係者と話をした際には、「コストを大きく下げるには、LiDARや高精細マップを使わない、カメラベースのスケーラブルな技術をキャッチアップし、磨く必要がある」と語っていた。LiDARセントリックの自動運転システムと、カメラベースの自動運転システムは、その構成が大きく異なる。従来の自動運転企業は基本的にはLiDARセントリックで技術を磨いてきた。しかし、本格的な社会実装には、システムも、運用面でも大きくコスト削減していく必要があり、こうした破壊的な技術の実用化が求められている。

参考文献:

※1:GM to refocus autonomous driving development on personal vehicles, GM(リンク)

※2:GM acquires full ownership of Cruise, GM(リンク)

※3:How GM's Cruise robotaxi tech failures led it to drag pedestrian 20 feet, Abhirup Roy, Reuters(リンク)

※4:Cruise, SF's embattled self-driving car company, is finally folding after $10B in losses, Stephen Council, SFGATE(リンク)

※5:Waymo(リンク)

※6:Waymo is getting ready to tackle Los Angeles’ freeways. How have the robotaxis fared so far?, Caroline Petrow-Cohen, Los Angels Times(リンク)

※7:Motional(リンク)

※8:Motional delays commercial robotaxi plans amid restructuring, Kirsten Korosec, TechCrunch(リンク)

※9:Zoox(リンク)

※10:Zoox recalls software on 258 self-driving cars over unexpected braking, Rebecca Bellan, TechCrunch(リンク)

※11:Why 2025 is set to be a crucial year for Amazon’s Zoox robotaxi unit, Michael Wayland, CNBC(リンク)

※12:広州市、自動運転タクシーが高速道路を含む新路線で運行開始, 日本貿易振興機構(リンク)

※13:中国北京市、自動運転車の利用促進計画発表 無人バスなど視野, Qiaoyi Li他, Reuters(リンク)

※14:China mandates regulatory approvals for autonomous driving software upgrades, Reuters(リンク)

※15:China bans 'smart' and 'autonomous' driving terms from vehicle ads, Reuters(リンク)

※16:Baidu Launches China's First 24/7 Robotaxi Service, Baiduのプレスリリース(リンク)

※17:Apollo Go: Delivering a Smarter, User-Friendly Autonomous Ride-Hailing Experience, Baiduのプレスリリース(リンク)

※18:Pony.ai(リンク)

※19:Pony AI Inc. Expands Fully Driverless Commercial Robotaxi Services in Shenzhen Nanshan District, Accelerating the Commercialization of Autonomous Mobility for Everyday Travel, Pony.aiのプレスリリース(リンク)

※20:Pony.ai wins first permit for fully driverless taxi operation in the center of China’s Silicon Valley, Evelyn Cheng, CNBC(リンク)

※21:WeRide(リンク)

※22:WeRide's Latest Robotaxi GXR to Start First Fully Unmanned Commercial Operations in Beijing, WeRideのプレスリリース(リンク)

※23:MOIA(リンク)

【世界のロボタクシーの技術動向調査やコンサルティングに興味がある方】

世界のロボタクシーの技術動向調査や、ロングリスト調査、大学研究機関も含めた先進的な技術の研究動向ベンチマーク、市場調査、参入戦略立案などに興味がある方はこちら。

先端技術調査・コンサルティングサービスの詳細はこちら

CONTACT

お問い合わせ・ご相談はこちら