代替たんぱく4分野の開発・製品化の動向。人類の「危機」を救うため国内外で進む研究

世界的な人口増に起因する食糧不足や水不足、あるいは、二酸化炭素(CO2)排出が規制されるなどの流れを受け、代替たんぱく市場は継続的に発展を続けてきた。本稿では、植物由来たんぱくや精密発酵など、企業とプロダクトについて取り上げる。

代替たんぱくとは?たんぱく質の不足と環境問題を解決

20世紀までの欧米における主要なたんぱく源は肉、魚や乳製品であった。しかし、地球全体で人口が増加することで、西洋的な食事が各地へ広がり、結果的にこれら原料の安定供給が困難になると予想される。

また、肉を作るための現在の畜産は広大な土地を要し、大量の水・飼料などの資源を消費する。水不足が深刻化し、これを直接的に解決するイノベーションは起きていないため、長い目で見れば畜産業が持続的とは言い難い。畜産が多量の温室効果ガス(GHG)を排出することも問題となっている。

代替たんぱくとは、こうしたさまざまな問題を抱える従来のたんぱく源の代わりとなる食品を指す言葉だ。

代表的なものに大豆食品がある。日本人には豆腐や納豆が馴染み深い。大豆は家畜由来の肉に比べて生産コストが低く、安価に購入でき、たんぱく質を含めた栄養も豊富だ。近年では大豆食品が代替たんぱくの文脈の中でも注目を集めるようになった。

ただし、肉や魚の代わりとなるためには味や食感も重要だ。大豆食品で肉と同じ満足感を得られる人は多くない。そこで、「大豆ミート」と呼ばれるものが登場しているように、原料は大豆でありながら食肉・魚肉に似た食感を味わえるものが作られるようになっている。こうした動きは、大豆以外を原料とする代替たんぱくも同じだ。

近年の代替たんぱく食品の開発においては、栄養素としてたんぱく質を摂れるだけでなく、食の娯楽としての面でも肉・魚・乳製品などを代替する食品の開発が進められている。

代替たんぱく「植物由来」「精密発酵」「培養肉」「昆虫食」分野の動向

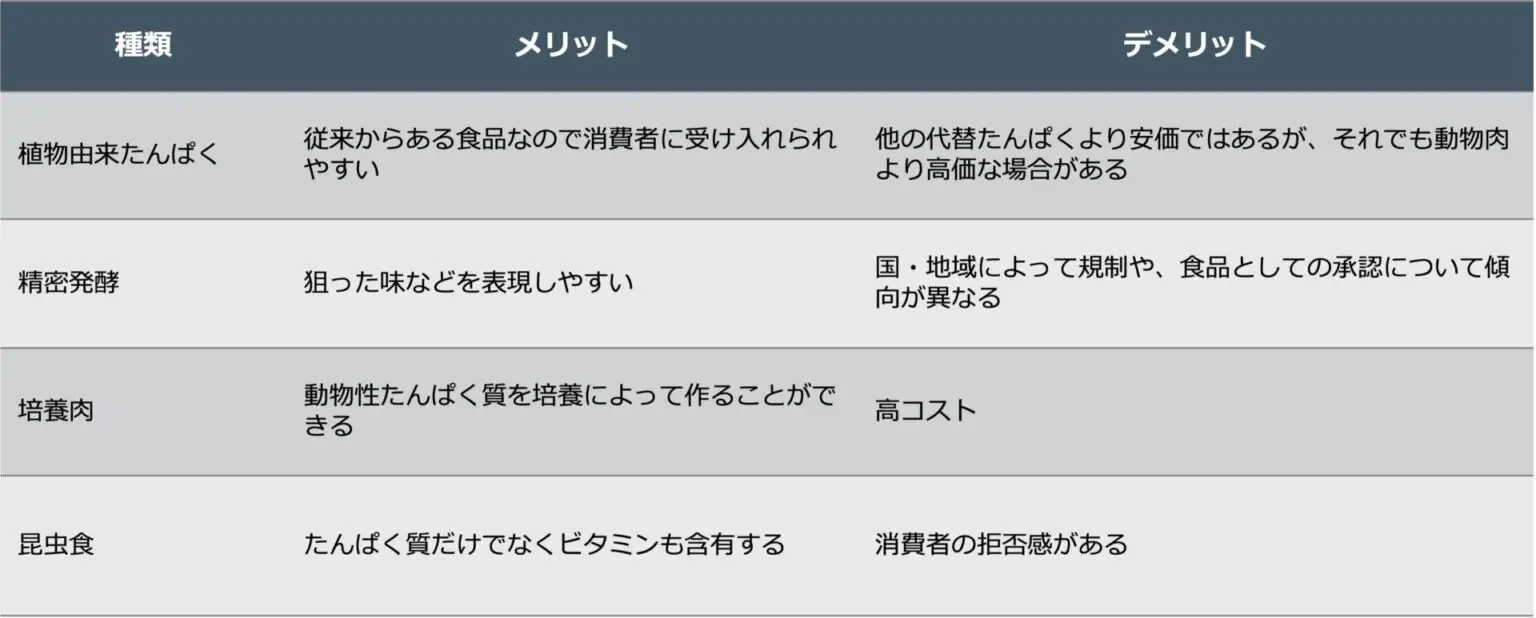

代替たんぱくには、「植物由来」、「精密発酵」、「培養肉」、「昆虫食」といった分野がある。これら4分野の技術の概要と関連する企業を取り上げる。なお、それぞれのメリットやデメリットを次の表にまとめた。

植物由来たんぱく

植物由来の原料による肉・魚・乳製品の代替は、代替たんぱくの中でとりわけ現実的な選択肢であり、製品化が進んでいる分野だ。2023年に富士経済が報告した市場予測では、植物由来食品は代替たんぱく市場の中で最大の市場となっている。

当該分野では企業ごと用いる原材料が異なり、それぞれに特色ある製品が開発されてきた。

例えば、米Meatiでは、肉の代替として菌糸体を用いる。

菌糸体とはキノコやカビなどの菌類が地中や樹中に形成する糸状構造のことだ。一般にキノコと言えばシイタケやシメジなどの傘状構造物(子実体)がイメージされるが、それらはキノコが繁殖するためのものであり、キノコの一部でしかない。本体とも言える菌糸体は大部分が地中に存在する。

菌糸体は繊維状であるため、肉の食感を再現しやすい。また、成長が早いことも特徴だ。Meatiでは植物工場で生育した菌糸体をカツレツや牛ステーキ風に加工して販売している。

一方、2015年に熊本で設立されたDAIZは、肉の代わりに大豆を用いる。

コア技術である落合式ハイプレッシャー法は、発芽直後の大豆を高温かつCO2過多な状態に置くことで大豆自身の酵素を活性化させ、旨みや栄養価を高めるものだ。こうして得られた大豆を肉の形状に加工する。

大豆は古くから利用されてきたたんぱく源であり、既に大量に生産されているため、安定して安価に原料を仕入れられることがメリットだ。見慣れない食材も多い代替たんぱくの中で、馴染みのある食品だと安心感もある。

肉だけでなく、牛乳の代替を目指す企業も多い。牛乳はたんぱく質のみならず、人体に不可欠なミネラルが豊富だ。

2019年にオーストリアで設立された Kern Tec は、果物(アプリコット、チェリー、プラム)の種子を加工して、牛乳やナッツ類食品の代替を目指す。

硬い種子の中には栄養価の高い内容物が存在し、牛乳と似たような風味の製品ができる。フルーツジュースのメーカーなどで廃棄されてきた種子を活用するため、原材料費を安く抑えることが可能だ。

オーストリアでは既に500以上の店舗にて Wunderkernブランドの代替食品が販売されている。

精密発酵

精密発酵は近年新たに登場したフードテック分野の一つだ。

チーズや酒、納豆など、微生物の代謝を利用して味や栄養価を改善した食品(発酵食品)は古くからあるが、これら発酵食品は人類の長い歴史の中で経験的に発見され、改良されてきたものであった。

他方、微生物の働きや遺伝子操作に関する研究が進展し、微生物自体を改良することで発酵を意図した方向に進められるようになってきた。このように、生物分野での新たな知見を利用して意図した発酵を起こし、新たな食品を生み出す技術が精密発酵だ。精密発酵を利用すれば、これまで利用できなかった原材料に日が当たり、より改良された味や栄養価を実現できる。

例えば、イスラエルのフードテックである Brevelは、微細藻類に着目した。

藻類といえば昆布やわかめが馴染み深いが、根を張らずに海中を漂う微細な種も多い。微細藻類は赤潮の原因となって漁業を妨げることもあるが、その凄まじい成長速度からネガティブカーボンの文脈でも近年注目を集めている。

Brevelでは、温度、pH、酸素濃度、光スペクトルなどを精密に制御してタンク内で微細藻類を増やし、これを発酵させて粉末状の製品にする技術を開発した。

一方、米Perfect Dayは牛乳の主要な液体成分であるホエーを発酵によって作り出す技術に特色を持つ。

長年の遺伝子操作研究の成果として、糖からホエーに特有のたんぱく質を生合成することに成功した。同社ではこの技術を用いて、牛乳、ヨーグルト、クリームチーズ、アイスクリームなどを生産、販売している。

2023年には、Perfect days を含む精密発酵企業9社が新たな業界団体である Precision Fermentation Allianceを設立した。精密発酵という新たなフードテック分野を推進するために相互協力し、安全のための規制やコンプライアンス遵守の枠組みづくりを行う。

精密発酵は着実に市場を拡大しており、21世紀の食を支える技術となりそうだ。

培養肉

細胞は生体内で自己増殖するが、条件さえ揃えば人工的に作り出した環境下でも細胞を増殖させることが可能だ。このように、細胞を意図的に増殖させることを培養と呼ぶ。

肉や魚の構成要素のほとんどは細胞であり、細胞培養によって成分を再現できる。代替たんぱくとして注目を集める培養肉は、動物から取り出した細胞を培養し、成型して食用に加工したものを指す。

培養肉が持つ、他の代替食品にない明確な長所として、成分自体は従来の肉とほぼ同じであることが挙げられるだろう。理屈の上では、従来の肉と完全に同じものを実験室で生産できる。これが実現すれば、代替肉の究極形と言えるかもしれない。

ただし、現状の培養肉と生物由来の肉には違いもある。最大の違いは、幾つかの細胞が寄り集まった「組織」の形状だ。

生物由来の肉では、1次元的(繊維状)に結合した筋細胞組織が規則的に並列しており、これが肉の食感を生み出している。対する培養肉は、通常、各細胞がそれぞれ独立し、規則的な組織を作ることはない。

つまり、ただ培養しただけであれば、味はともかく、食感を再現することはできない。以上のことから、現状の技術ではひき肉のような形にしないと従来の肉と同様の食感を得るのは難しい。

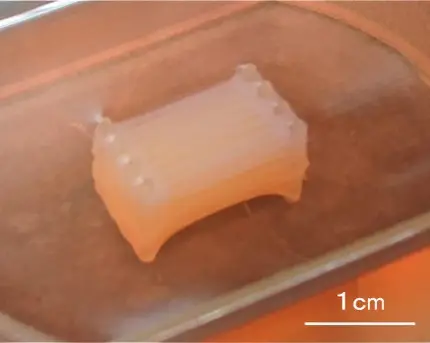

現在多くの企業が取り組んでいることも、この食感の改善だ。例えば、日清食品グループと東京大学生産技術研究所は、肉独自の食感を再現するために2種類の筋芽細胞モジュールシートを交互に積層し、サイコロ状のステーキ肉製作を行っている。

日清食品・東京大学の研究グループが培養で作ったサイコロステーキ状のウシ筋繊維(同社プレスリリースより)

日清食品・東京大学の研究グループが培養で作ったサイコロステーキ状のウシ筋繊維(同社プレスリリースより)

培養肉のもう1つの課題は、高いコストだ。2013年に世界初の培養肉ハンバーガーが作られた際、価格は約3500万円/個とも言われた。もちろん、その後の研究で価格は大幅に改善された。オクラホマ州立大学の試算研究によれば、2022年時点で培養肉のおおよその価格は$63/kgとなっている。もっとも、ここから140グラムの肉を使い、ハンバーガーにしたときの価格が$18/個以上になると消費者は受け入れないであろうとの意見も、同じ研究論文で提起された(肉だけの価格を算出すると、$63に140グラムを掛けた単純計算で約$8.8)。

価格低減の要因としては、細胞増殖に関するメカニズムの解明や、プロセスの自動化・機械化の進展が挙げられる。

その一例として、日立造船はバイオ系スタートアップ NUProtein と共同でプロセスの一部を自動化する装置を開発した。

細胞の増殖や機能の発現のためには特定のたんぱく質が必要となるが、日立造船では手作業を再現したロボットアームの活用などにより、このたんぱく質の合成を自動化する。多様なたんぱく質合成のために熟練技術者が必要でなくなり、人件費を削減するとともに生産性の向上が可能となった。

米国やシンガポールでは既に巨額の資金が投じられ、大量生産を目指した工場の建設が進められる。規模がスケールすることで価格低下は更に進展するだろう。

他方、過剰な期待による反動も報じられている。JETROのレポートによれば、早くに培養肉スタートアップへ門戸を開いたシンガポールでは、培養肉関連企業の商業化の遅れや、設備費用の未払いなどが問題となっているようだ。

植物由来たんぱくや精密発酵食品と異なり、価格や栄養価の面で明確なメリットを打ち出せない培養肉は、ヴィーガンやアーリーアダプターの期待に支えられてきた。技術がコストの壁にぶつかれば、今後一時的に厳しい開発環境に置かれることも考えられる。

昆虫食

安価で栄養豊富な食材として、昆虫も候補に挙げられている。昆虫はたんぱく質のみならず、人体に必須のビタミンを多く含み、重量当たりの飼料も牛や鶏に比べて大変少ない理想的なたんぱく源だ。

ただし、現在国内で食品として昆虫を供給している業者はスタートアップが中心で、原材料不足への対応やコスト低減のためのリソースを割くのが難しい状況にあると見られる。そのため、一般的な肉や魚と比較しても高価であるため手が出しにくい。幅広く消費者にリーチするためには、更なるイノベーションが必要だ。

また、昆虫食最大の課題は主にその見た目に起因する忌避感にある。急速に広がった昆虫食への投資だが、国内市場の反応は他の代替たんぱく分野ほど好意的ではない。

2024年1月には、札幌のIT企業インディティールがコオロギの養殖を手掛ける子会社クリケットファームなど子会社2社と共に破産したことが報じられた。

一部の発酵食品などにも消費者からの拒否感はあるものの、その傾向は昆虫食では顕著だ。昆虫食分野では安全性やコストなど、技術的な問題だけでなく、消費者の感覚にどう寄り添うか、どうPRしていくかといった点も課題となる。

やや中長期目線で取り組むべき領域

2050年には、世界的に2000万トンのたんぱく質が供給不足となり、動物性たんぱく質に限っていえば同じく世界で6000万トンが供給不足になる「プロテインクライシス」の到来が危惧されている。世界人口は今後も増え続けるとも今世紀中にピークへと達するともいわれるが、少なくとも現状は増え続けているフェーズであり、2050年というそう遠くない将来であれば食料、そしてたんぱく質が足りなくなる状況が十分に考え得る。

たんぱく質不足が現実になれば、多くの人類が疾病に悩まされるなどの実害も出てくるだろう。プロテインクライシスは、まさに今そこにある危機であり、打開策として求められるのが代替たんぱくとなる。

参考文献:

※1:代替肉など代替タンパク商品市場を原料別に調査, 富士経済グループ(リンク)

※2:Meati(リンク)

※3:DAIZ(リンク)

※4:Brevel(リンク)

※5:Perfect Day(リンク)

※6:Precision Fermentation Alliance(リンク)

※7:研究室からステーキ肉をつくる。, 日清食品グループ(リンク)

※8:ヤバすぎる!「培養肉ハンバーグ」の衝撃, 田中大貴, 『東洋経済オンライン』(リンク)

※9:How much will large-scale production of cell-cultured meat cost?, B. Wade Brorsen, Science Direct(リンク)

※10:遺伝子組み換え原料を使わずに培養肉を製造するための「コムギ胚芽抽出液の自動製造装置」を世界で初めて開発, 日立造船(リンク)

※11:培養肉企業モサミートが約66億円を調達、新たに食肉メーカーからの支援を得る, 佐藤あゆみ, 『Foovo』(リンク)

※12:UPSIDE Foods Raises a $400M Series C Round to Commercialize Cultivated Meat at Scale, UPSIDE Foods, PR Newswire(プレスリリース)(リンク)

※13:逆風か?アジアの代替タンパク食品開発ハブ、シンガポール, JETRO(リンク)

※14:日本の食用昆虫, 田村正人, 『家屋害虫』2003年11月(リンク)

※15:SVP注目市場分析 「昆虫食」2/7公開, SVPジャパン, NEWSCAST(プレスリリース)(リンク)

※16:IT事業のインディテール破産, 『北海道新聞DIGITAL』(リンク)

※17:プロテインクライシスがもたらす食品業界の地殻変動, 中村龍樹他, 『知的資産創造』2021年11月(リンク)

【世界の代替たんぱくに関する技術動向調査やコンサルティングに興味がある方】

世界の代替たんぱくに関する技術動向調査や、ロングリスト調査、大学研究機関も含めた先進的な技術の研究動向ベンチマーク、市場調査、参入戦略立案などに興味がある方はこちら。

先端技術調査・コンサルティングサービスの詳細はこちら

CONTACT

お問い合わせ・ご相談はこちら